電動自転車やプラグインハイブリッド車といった「エコカー」が普及していくなか、燃料税などの税収が減少しています。そこで、政府が新たな財源として導入を検討しているのが「走行税」です。

本記事では、走行税について詳しく紹介します。世界で走行税を導入している国や日本の現状、バイクへの導入の有無についても解説していますので、走行税の動向を知りたい方はぜひチェックしてみてください。

自動車フリマカババ平均55万円高く売れてる

-

成約後の手続きは

カババがすべて代行 -

プロが査定するから

フリマでも安心 -

成約したとき以外の

費用は一切かからない

カババは個人売買のため

業者間の中間マージンがなく、

ディーラー下取りや買取業者よりも高く売れる!

自動車の走行距離課税とは?

新しく政府が検討している「走行税(走行距離課税)」とは、どのような税金なのでしょうか。走行距離課税の概要や、実際に導入している国、日本での状況について詳しく見ていきましょう。

走行税とは、走行距離に比例して課税される税金のこと

走行税(走行距離税)とは、車の走行距離に応じて課税される税金です。走れば走るほど税金が課せられる仕組みのため、交通・運送業界はもちろん、普段から車によく乗っている方にとっては負担増が懸念されます。

世界ではすでに走行税を導入している国もありますが、日本での導入は未定です。しかし、ハイブリッドや電気自動車(EV車)の普及によりガソリン税の収入が減っているいま、政府は走行税の導入に向けてあらゆる議論を進めているのが現状です。

世界で走行税を導入している国は?

走行税を導入している主要な国に、ニュージーランドとアメリカが挙げられます。ひとくちに「走行税」といっても、仕組みは国や州によって異なります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

ニュージーランド

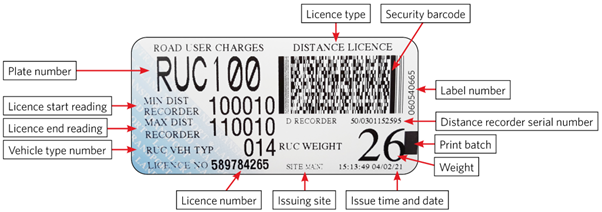

世界で走行税を最も早く導入したとされているのが、ニュージーランドです。ニュージーランドでは、RUC(Road user charges)、和訳で「道路利用者料」が実施されています。

RUCは、税金がかけられていない軽油で動くディーゼル車、また、総重量3.5t以上の大型自動車が対象です。対象車はRUCライセンスのラベルを助手席側のフロントガラス内側に表示する必要があります。

RUC車両には、走行距離を測定するための距離レコーダーが取り付けられます。料金は1,000kmで5,000円ほどとされており、RUCライセンスを事前購入する前払い方式がとられています。

実際の走行距離が前払い分の料金を上回ったときや届かなかったときは申請をおこない、超過分を支払ったり返金してもらったりする仕組みです。

アメリカ

アメリカのオレゴン州では、走行距離に応じて自動車に課税する税制度(OReGO)が導入されています。1マイルあたり1.9セント(約1,609kmあたり約2,760円)のマイレージ税と、1ガロンあたり38セント(約40Lあたり約552円)の燃料税を支払う仕組みです。

2度の実証実験から走行課税が燃料税に比べて実用的・公平・効率的であると評価されたことから、2015年に税制度として走行課税が導入されました。

また、カリフォルニア州でも道路財源の確保を目指して自動車マイレージ課金の実証実験が実施されています。アメリカでは州ごとに制度が異なっていることから、移動の自由が阻害されるのではないかという懸念もあります。

走行税の導入は日本で検討中

日本では、2018年ごろから走行税の導入について議論されています。しかし、注目され始めたのは最近のことです。2022年10月に鈴木俊一財務相が参議院予算委員会で「EVに対する走行距離課税」の導入について触れたことをきっかけに、SNSや各種メディアで活発に取り上げられるようになりました。

自動車メーカー14社によって構成されている「一般社団法人日本自動車工業会」は、走行税について断固反対の姿勢を示しています。走行税の導入にあたっては、慎重な議論が求められています。

走行税が日本で導入検討されている背景とは?

そもそもなぜ日本で走行税の導入が検討されているのでしょうか?その背景を詳しく見ていきましょう。

燃費の良いハイブリッド車や電気自動車の普及

走行税の導入について積極的に議論されるようになった大きな理由に、ハイブリッド車や電気自動車の普及により「ガソリン税」による税収が減少している背景があります。

カーボンニュートラル(温室効果ガスの排出実質ゼロを目指すこと)を目指すなかで、電気自動車は今後ますます普及していくでしょう。ガソリン税の税収確保が難航すると予想されるなか、新たな税収確保の手段として走行税が検討されているのです。

自動車離れやレンタルによる自動車使用者の減少

そもそも車を持たない、いわゆる「車離れ」の層も増えつつあります。車の購入や維持のためにはそれなりの金額が必要なため、家計の負担を減らすために車を持たない人たちが増えているのです。

また、レンタカーやカーシェアリングのサービスの普及により、車を持たなくても必要なときに車が使用できる環境が整ってきているのも車離れを促す要因です。

車を持たない人が増えるということは、それだけ税収も減るということになります。走行税によりさらに負担が増えれば、さらに自動車離れが進む可能性も否定できません。

走行税の調べ方は?

外国の事例をみると、走行税はGPSやオドメーターを用いて調べた走行距離から算出しているケースが多いようです。特に、GPSと車載センサーで計測する仕組みは不正防止にも有効です。

一方で、オドメーターの場合は、メーターを交換するたびに異なる数値を表示できてしまうため、不正を防ぐための対策が求められます。

日本での走行税はいつから?

現状では、日本における走行税の導入時期は決まっていません。検討段階のため、導入すらされない可能性もあるでしょう。しかし、遅かれ早かれ、いつかは走行税が導入されるという見方が多いようです。

一部の自動車評論家は、「遅くても2025年には自動車税が導入されるのではないか」と発言しています。また「最初は低い税額から導入をはじめるのではないか」という意見もうかがえました。今後の動向に注目が集まります。

参照:走るほど課税される”走行距離税”に自動車評論家が「もう、めちゃくちゃです」と憤る決定的な理由|PRESIDENT Online

走行税のメリットは?

走行税を導入することで、どのような変化があるのでしょうか。ここでは、メリットについて見ていきます。

走行税が燃料税の代替になる場合

走行税が燃料税に置き換わる場合は、走行距離が少ない人にとっては税負担軽減のメリットとなる可能性があります。走行税は、自動車で走行した距離に応じて税額が変わる仕組みです。

そのため、週末しか車に乗らない、普段は公共交通機関を利用しているという方には、これまでと比べて税金が安くなるかもしれません。

エコカー限定での導入とする場合

政府はハイブリッド車や電気自動車、プラグインハイブリッド車といった、いわゆる「エコカー」の普及を進めるために、税金の負担額を減らす減税措置をとっています。

走行税をエコカー限定での導入とすれば、減税措置分の税額を相殺できる可能性があり、すべての車に平等に税金がかかるようになります。「公平性を重要視するべき」と声を発している方たちにとっては、走行税の導入がメリットとなり得るかもしれません。

走行税のデメリットは?

反対に、走行税の導入によるデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?少し詳しく見ていきましょう。

燃料税に走行税が加わる可能性がある

先ほど紹介したアメリカのオレゴン州の例では、燃料税に加えて走行税が課税されている仕組みとなっていました。単純に税金が増えるわけですから、車のヘビーユーザーや交通・運送業界にとっては痛い出費となります。

物流業界へのダメージにより物価高騰

走行税は走った分だけ税額が高くなる仕組みの税制のため、走って荷物を届けることを生業としている物流業界にとっては、相当な痛手となるでしょう。特に、数十台車を所有している会社の負担は計り知れません。

そうなれば、物流業界は配送料を上げるほかなく、結果として物価高騰にもつながる可能性があります。

バスやタクシーの値上げ

バスやタクシーなどの交通機関にも大きな影響を与えそうです。走行税により各会社の負担が増えれば、運賃や利用料の値上げにつながるでしょう。移動手段がない高齢者や、車を持たない人の生活を圧迫する可能性も考えられます。

公共交通であるバスやタクシー、社会福祉車両などにも走行税が適用されれば、運賃や利用料の値上げにつながり高齢者や移動困難者の生活を圧迫する恐れもあります。

カーシェアリングやレンタルサービスの値上げ

カーシェアリングやレンタカーは、基本的には利用者に対する税金がかかりません。しかし、走行税によって会社側の負担が増えてしまったら、結果として距離に応じた支払額が求められるようになるかもしれません。

バイクも課税の対象になる?

自動車の一種であるバイクはどうなるのでしょうか?結論からいうと、バイクが課税対象になる可能性は、「自動車と比べれば低い」といえます。

バイクが課税対象となりづらい理由について、詳しく見ていきましょう。

バイクは車より保有台数が少ない

令和5年の自動車保有台数は、二輪車で396万1,318万台、乗用車は6,195万3,135台との結果が出ています。乗用車は二輪車の約15.5倍の保有台数という計算です。

参照:自動車保有台数の推移|一般財団法人 自動車検査登録情報協会

つまり、走行税を導入しても、乗用車と比べて大幅な税収の確保が見込めないというわけです。コスト面からみても、バイクを積極的に走行税の対象とするのは現実的ではないでしょう。

車と比較したときに電動化が進んでいない

バイクは自動車と比べて、電動化が進んでいません。2023年のハイブリッド乗用車の保有台数は1,165万5,182台、電気乗用車の保有台数は16万2,389台だとされています。一方で、二輪車のハイブリッド・電気自動車保有台数は、合わせて33台という結果がでています。

参照:ハイブリッド車・電気自動車の保有台数推移|一般財団法人 自動車検査登録情報協会

走行税は、エコカーにも公平に税金を課すことができる点が優れているとされている税制です。しかし、そもそも電気化が進んでいないバイクにおいては、「わざわざ走行税を導入する必要があるのか」といった疑問があります。

バイクはもともと低燃費

そもそもバイクは低燃費のため、ガソリン税が軽いというメリットがあります。実燃費を見ても、原付一種で50~70km/L、原付二種で40~60km/L、軽二輪でも30kmオーバーという燃費の良さです。

税金の負担が軽い点が魅力のバイクにおいて、もし走行税が課税されることになれば、バイクユーザーが減少する可能性すらあるでしょう。結果として、ガソリン税などの税収も減収してしまうようでは元も子もありません。

バイクには走行距離の確認が難しい車種もある

バイクは走行距離の確認が難しいという側面もあります。バイクにはオドメーターが搭載されていなかったり、一定まで測定したら0kmに戻ったりするものがあるためです。

また、250cc以下のバイクには車検がありません。そのため、車検時に走行距離を確認する手段を使えない場合があります。走行距離をきちんと測定できる仕組みの確保にも、時間と費用のコストを費やさなければならなりません。

電動バイクの普及が進んでから導入の可能性が高い

バイクにおける走行税の導入は、電動バイクの普及が進んでからの可能性が高いでしょう。政府はカーボンニュートラルを推進しており、東京都は「2035年までに都内で新車販売される二輪車を100%非ガソリン化する」を掲げて、EVバイクの車両購入補助金といった政策を打ち出しています。

参照:令和5年度EVバイクの車両購入補助金のお知らせ|東京都

自動車と違い、バイクの場合は現段階で「税金の減収」には関与しているとはいえません。バイクの電動化が進み、ガソリン税の減収に大きく結びつくようになれば、走行税の議論の余地が生まれてくるのではないでしょうか。

まとめ

政府は走行税の導入を検討していますが、現状ではまだまだ課題が山積しています。特に、バイクに対する走行税は、現段階で導入の可能性は限りなく低いといって間違いありません。

ただし、自動車においては「遅かれ早かれ走行税が導入される」との見解が多いのも事実です。将来の税負担を考慮した車選びが重要になってくるでしょう。

自動車フリマカババ平均55万円高く売れてる

-

成約後の手続きは

カババがすべて代行 -

プロが査定するから

フリマでも安心 -

成約したとき以外の

費用は一切かからない

カババは個人売買のため

業者間の中間マージンがなく、

ディーラー下取りや買取業者よりも高く売れる!

引用・参考

https://www.paj.gr.jp/data/chairman/20181213_04.pdf

https://bsrweb.jp/news/detail.php?id=001216

https://www.nzta.govt.nz/vehicles/road-user-charges/ruc-licences/

https://ev-charge-enechange.jp/articles/033/

https://www.8190.jp/bikelifelab/useful/beginners/mileage-tax/

https://president.jp/articles/-/63609?page=3

https://www.nextage.jp/buy_guide/cost/199969/#3445

https://www.goo-net.com/magazine/money/tax/41179/#toc2

https://www.airia.or.jp/publish/statistics/trend.html